ヘパリン類似物質とは

ヘパリン類似物質は人の体内で生成される「ヘパリン」に似た化学構造をもつため、ヘパリン“類似物質”と名付けられました。

- ヘパリン

- 「へパ」は「肝臓」という意味であることからもわかるように、ヘパリンは人の肝臓で生成される物質です。ヘパリンは血液を固まりにくくする「抗凝固【こうぎょうこ】作用」があり、医療の現場でも治療のために用いられます。

- ヘパリン類似物質

- ヘパリンに似た化学構造をもつヘパリン類似物質は、水に溶けやすい・水に混ざりやすいといった「親水性」があり、水分子を引き寄せて保持する「保水性」があるため、高い保湿力が期待できます。

保湿剤の分類

保湿剤は「モイスチャライザー」と「エモリエント」の2つに分類されます。

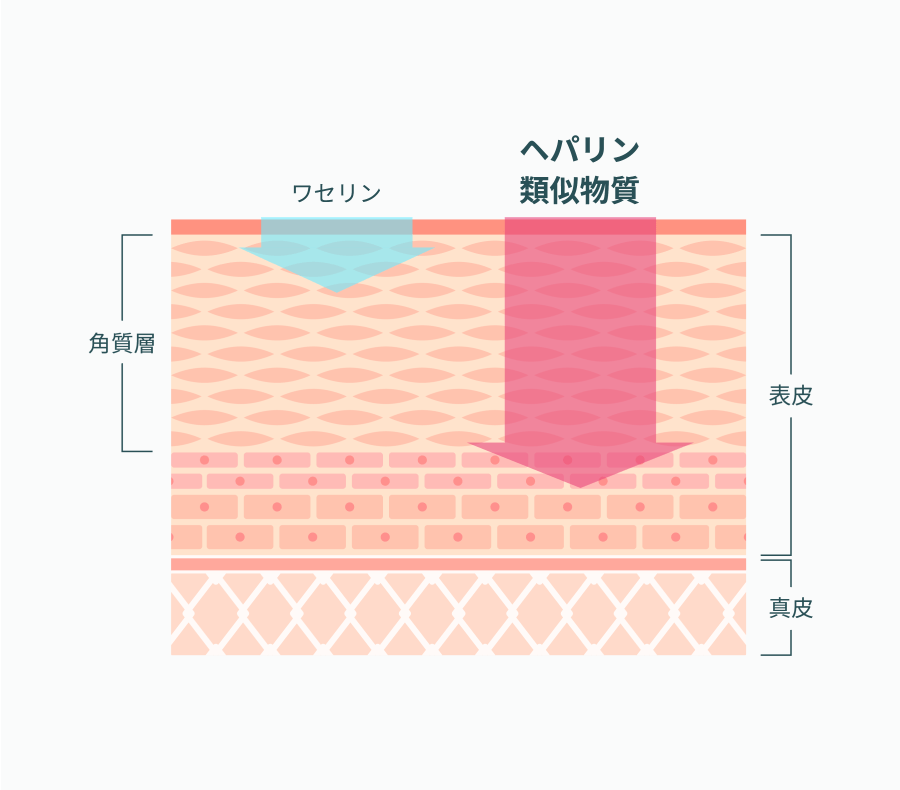

- モイスチャライザー

- 尿素、ヘパリン類似物質、セラミド、水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸、アミノ酸などの吸水性、吸湿性をもつ成分が配合され、角質層に直接水分を与えることで保湿をはかるもの

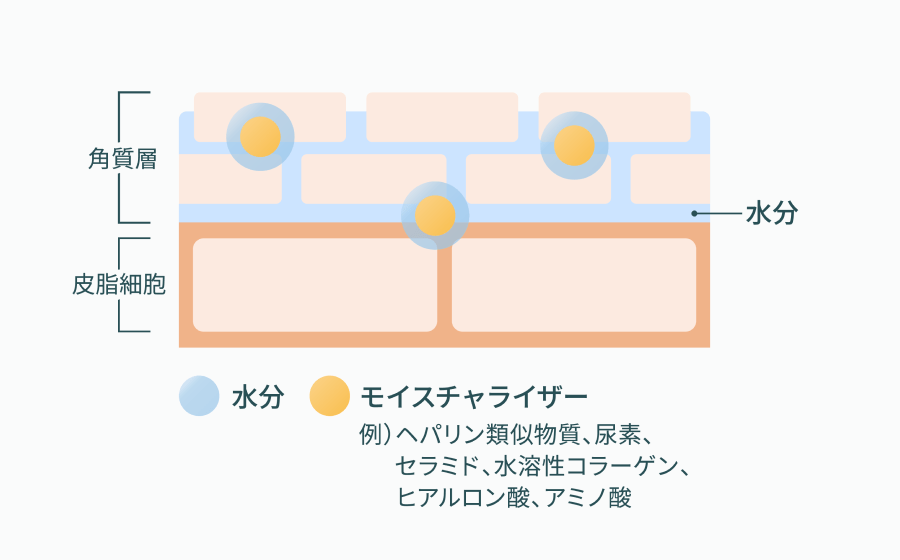

- エモリエント

- ワセリン、オリーブ油、ツバキ油、スクワランなどの油性成分を配合し、その皮膜を角質表面に作ることによって水分の蒸散をおさえるもの

保湿剤の主成分

保湿剤の主成分として、おもにワセリン、ヘパリン類似物質、尿素が挙げられます。

※横にスクロールしてください

| 長所 | 短所 | 主な効能または効果 | |

|---|---|---|---|

| ワセリン | コストが安い 刺激感が少ない | べたつきがある | 皮膚保護剤 |

| ヘパリン類似物質 | 保湿効果が高い べたつきが少ない 塗りやすい | 種類によりわずかな においがある | 皮脂欠乏症、凍瘡、 傷痕・火傷痕・ケロイドの 治療と予防ほか |

| 尿素 | 保湿効果が高い べたつきが少ない | 炎症部位に塗ると刺激感が あるため小児には向かない | 老人性乾皮症、 アトピー皮膚、魚鱗癬ほか |

※横にスクロールしてください

| 角層柔軟化作用※ | バリア機能補強作用 | 水分保持作用 | |

|---|---|---|---|

| ワセリン | ◎ | ○ | ○ |

| ヘパリン類似物質 | ○ | ○ | ◎ |

| 尿素 | ◎ | × | ○ |

※角層柔軟化作用:皮膚をやわらかくする作用

ヘパリン類似物質の作用

ヘパリン類似物質には、保湿作用のほかにも血行促進作用、抗炎症作用があります。

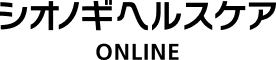

- 保湿作用

- 親水性と保水性をもつヘパリン類似物質を皮膚に塗布することで、角質層まで水分が行き渡り、高い保湿効果が期待できます。同じく保湿作用のある尿素と比較すると、ヘパリン類似物質のほうがより高い保湿効果をもたらすことがわかっています。

- 抗炎症作用

- 皮膚の炎症を鎮静する効果が期待でき、乾燥による炎症がまねく肌荒れの治療にも用いられます。

- 血行促進作用

- 血液の流れを促進する効果が期待できます。また、皮膚の新陳代謝を促進するため、傷あとや火傷のあとを治療する際にも用いられます。

- RD HPスキンクリームに

ついて -

- ヘパリン類似物質とは

- SHIONOGIのこだわり成分

- パッケージのこだわり

保湿剤の正しい使い方動画

ジャータイプの使用量の目安と塗り方