肩こり・眼精疲労など

体が疲れるのはナゼ?

私たちは普段、どのようなことが原因で「疲れ」を感じるのでしょうか。

疲れの主な原因は

- 忙しい仕事や家事などによる心身ストレス

- 激しい肉体労働やスポーツなどによる筋肉疲労

- 偏食やダイエットなどによる栄養バランスの偏り

- 長時間のパソコン作業などによる目の疲れ・肩こり

- 夜更かし、睡眠不足など不規則な生活

- 肝炎や糖尿病などの体の疾患

- うつ病などの心の疾患

こんな自覚があったら注意!

特に以下のような症状が現れたら、疲労がピークに達している証拠かもしれませんので、要注意です。

たまった疲れをとるには?

まず、休養をとるにはよく眠ることです。ぬるめのお湯でゆっくり入浴する、就寝前に軽い運動をする、枕などの寝具は自分に合ったものを選び、毎晩熟睡できる環境を整えましょう。

毎日の食事には、タンパク質、ビタミンやミネラルの摂取を考えたバランスの良い栄養をとることが欠かせません。特に、ビタミンB1をはじめとするB群や、C、Eには抗疲労作用があるため、疲れを感じるときには積極的にとりたい栄養素です。イライラや緊張はカルシウムやマグネシウムの必要量をアップさせますので、日ごろから十分摂取しておきましょう。

食事だけでは十分な栄養がとれない場合は、市販のビタミン剤などを利用して、栄養を補いましょう。

それでも疲れがとれないときは、体や心の疾患が隠れている可能性があります。かかりつけの医師へ相談しましょう。

疲れをとる入浴法

入浴には、心身をリラックスさせて眠気を誘う効果があります。深い眠りを得るには、少しぬるめの約38~40℃のお湯にゆったりつかるのがベストです。血行を促し、疲れた筋肉の緊張がほぐれていきます。入浴できなくても、洗面器やバケツに40℃ぐらいのお湯を張って足を15分ほど浸して温める「足湯」を行うだけでも効果的です。ストレス解消には入浴しながら音楽を聴いたり、アロマテラピーをとり入れるのもいいでしょう。また、お湯につかりながら疲れた部分のマッサージをするのも効果的です。

安眠を得るには、就寝1時間ほど前の入浴が良いといわれています。入浴後のリラックスした状態で、温まったカラダが冷めていくタイミングがもっとも入眠しやすく、より深く心地良い眠りが得られるでしょう。

シャワーは手軽で便利ですが、やはり疲れをとるには入浴が一番。季節にこだわらず毎日、就寝前の入浴習慣をつけたいものです。

バランスの良い栄養補給を心がけましょう

目の機能を正常に保つ。

皮膚・粘膜の健康を保つ。

レバー、あんこう肝、うなぎ、緑黄色野菜など

糖質の代謝を促進する。

疲労物質をとり除く。

豚肉、うなぎ、大豆、豆腐、玄米、ごまなど

脂質の代謝を促進する。

皮膚・粘膜の健康を保つ。

レバー、納豆、ほうれん草、牛乳、卵など

たんぱく質の代謝を促進する。

神経機能を正常に保つ。

さば、さけ、バナナ、ピーナッツなど

赤血球の産生を助ける。

精神機能を正常に保つ。

レバー、牡蠣、にしん、卵、チーズなど

メラニン色素の生成を抑える。

免疫力を強化する。

いちご、レモン、ピーマン、じゃがいもなど

カルシウムの吸収を促進する。

骨や歯の発育を促進する。

まぐろ、さんま、いわし、卵など

体内の脂質を酸化から守る。

血液循環を良くする。

大豆、ピーナッツ、ほうれん草、植物油など

体内酵素の正常な動きを助け、

代謝を良くする。

乳製品、魚介類、野菜類、海藻類、豆類など

肩こりはなぜおこる?

肩こりは、現代の職業病ともいえます。パソコン業務拡大につれ、職業性RSI(Repetitive Stress Injury:反復性ストレス障害)にかかる人が世界中で増え、米国では年間25万件以上のペースで発生していると、民間損保会社がはじきだしています。ほかにも、長時間にわたる車の運転や、重い荷物や上着、高すぎる枕などの物理的要因、緊張やストレスなどの精神的要因など、肩こりにはさまざまな原因が考えられます。急性の肩こり(主に筋性疲労)が進行すると、炎症をおこして痛んだり、腕が上がらなくなったりする慢性へと移行するため、注意が必要です。

たかが肩こりなどと考えずに、思い切って休養し、早めに治療しましょう。

いわゆる肩こりとは別に、内科、整形外科、歯科疾患などが原因でおこる「症候性肩こり」があります。肩こりがなかなか良くならないときは、一度専門医を受診することをおすすめします。

肩こりの原因

- 不自然な姿勢や同じ姿勢での長時間労働

- 緊張やストレス

- 過労・睡眠不足

- 目の使いすぎ、合わないメガネやコンタクトレンズによる目の疲れ

- 偏食・食欲不振

- 冷え症・冷房

- 運動不足

- 歯痛・歯の噛み合わせが悪い

- かぜ・内科疾患・顎関節症

- 五十肩(関節炎の周辺組織の老化によっておこる痛みを伴った肩関節の運動制限)や変形性頚椎症の疾患

眼精疲労(目の疲れ)はなぜおこる?

眼精疲労は、目が痛い、頭が重く痛い、圧迫感がある、目がかわく、ものが見えにくくなるなどの症状として現れます。肩こりやめまい、胃部不快感が伴う場合もあり、非常につらいものです。

眼精疲労の原因

- メガネやコンタクトが合っていない

- 細かい活字を長時間見続けた、パソコン作業や車の運転を長時間続けたなど

- 目に異常がある(屈折異常、老眼、ドライアイなど)

- 体調が悪い(過労、睡眠不足、内科疾患、更年期障害など)

- ストレス

肩こりの予防・改善

- 姿勢を正しくする

- 長時間の同一姿勢をさける

- 肩を冷やさない

- 片方だけの肩を酷使しないようにする

- 疲労をためない

- ストレスをためない

- 自分に合った枕や寝具を選ぶ

- 無理なダイエットをしない

- パソコンのディスプレイを長時間見続けない

- 適度な運動を日常的に行う

- 首や肩関節周辺のストレッチングを行う

- 栄養バランスの良い食事をする

疲れ目予防・改善

- 適切なメガネ、コンタクトレンズをする

- パソコンのディスプレイを長時間見続けない

- 目の休息を心がける

- 悪い姿勢で読書などをしない

- 読書時やパソコン作業時に合った照明を選ぶ

- 十分に睡眠をとる

- エアコンなどの風を直接目に当てない

- 紫外線を浴びない

- ストレスを解消する

肩こりや眼精疲労の予防体操

肩こりを解消する体操

肩の上げ下げ

背をしゃんと伸ばし、息を吸いながら肩を高く上げ、息を吐いてストンと肩を落とす。これを10回繰り返す。

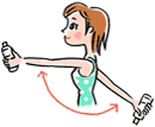

肩を前後に振る

両手に水を入れたペットボトル(500ミリリットルか1リットル、適度な重さに水量調節する)を持ち、それを振り子のように前後に動かす。

両腕を前回し、後ろ回しする

両腕を大きく前後に回す。

疲れ目のマッサージ

眉頭のツボを押す

眉頭の内側にあるくぼみを押すと、疲れ目がスッキリ。

目尻を押す

目尻から指1本外側にあるくぼみを押すと、目の充血や疲れ目がやわらぐ。

※ 医学的には証明されていません。

- ※マッサージは網膜剥離、円錐角膜などの目の病気を招くことがあるので注意が必要です。

関連情報

・Wellness Styling Net(2004年1月)

・Wellness Styling Net(2003年10月)

・Wellness Styling Net(2003年8月)

・Wellness Styling Net(2003年3月)

・Wellness Styling Net(2002年8月)